Val Kilmer est mort. Il avait 65 ans. Un âge qui, dit comme ça, semble à la fois jeune et déjà trop loin pour ceux qui l’ont vu brûler l’écran dans les années 80 et 90. Son décès, survenu à Los Angeles des suites d’une pneumonie, a été confirmé par sa fille, Mercedes Kilmer. L’acteur se battait depuis 2015 contre un cancer de la gorge, une épreuve rendue publique dans le poignant documentaire Val sorti en 2021. Une œuvre à son image : sincère, désarmante, parfois déroutante.

Il faut donc revenir au début. Né un soir de réveillon en 1959, Val Edward Kilmer avait, très tôt, cette intensité du regard et cette diction théâtrale qui faisaient de lui une évidence pour les planches. À 17 ans, direction la Juilliard School de New York, temple des acteurs. Le théâtre sera sa première maison, Broadway son premier champ de bataille. Il débute en 1983 dans Slab Boys, puis bascule sur grand écran l’année suivante avec Top Secret!, une parodie d’espionnage improbable qui révèle un talent comique qu’on n’associera pourtant jamais vraiment à lui. L’ironie des carrières.

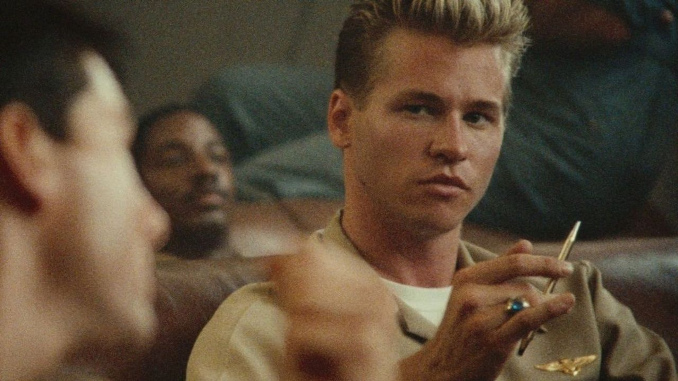

Les choses s’emballent dès Top Gun (1986), où Tony Scott lui offre le rôle de Tom « Iceman » Kazansky, rival glacial de Tom Cruise. Val Kilmer y est parfait : charismatique, sûr de lui, presque énervant. Le genre de performance qui installe une silhouette dans l’imaginaire collectif. Il retrouvera ce personnage, fatigué et malade, dans Top Gun : Maverick (2022). Un caméo bref, lourd de sens, qui cristallise autant le parcours du personnage que celui de l’homme derrière. Tom Cruise lui-même n’avait pas pu retenir son émotion sur le tournage. Il n’était pas seul.

Les années suivantes, Val Kilmer explore à peu près tous les registres, avec une gourmandise parfois maladroite, souvent payante. Willow (1988), où il campe le flamboyant Madmartigan, The Doors (1991), qui le voit incarner Jim Morrison avec un mimétisme troublant, puis Tombstone (1993), western crépusculaire dans lequel il devient Doc Holliday, tuberculeux cynique et flamboyant. Probablement son plus grand rôle. Il y est inoubliable, tragique et drôle, avec cette voix traînante comme chargée d’un siècle de poussière.

Et puis, bien sûr, et plus proche de l’univers des comics, il y eut Batman Forever en 1995.

Dans la galaxie des acteurs ayant incarnés Bruce Wayne, Val Kilmer n’est pas celui dont on parle le plus. Il n’a pas la brutalité sèche d’un Ben Affleck, la grâce torturée d’un Christian Bale ou l’aura inoxydable d’un Michael Keaton. Mais il reste le premier Batman post-Tim Burton, celui de l’ère Joel Schumacher, plus colorée, plus clinquante, plus… déroutant. Batman Forever est un film de transition, un peu bancal, mais fascinant dans sa tentative d’hybrider le gothique avec le blockbuster pop.

Val Kilmer y incarne un Bruce Wayne plus introverti, plus spectral, presque absent, comme s’il portait déjà autre chose que le poids du masque. Son regard, souvent perdu, semble toujours ailleurs. Il est de ceux qui n’essaient pas de séduire la caméra : il l’habite à distance. On peut débattre des qualités du film, mais pas de la présence étrange de Val Kilmer dans le costume. Ni vraiment à sa place, ni complètement ailleurs. Un Batman hors-norme pour une période qui l’était tout autant.

La suite de sa carrière alterne entre rôles marquants et passages à vide : le génial Heat (1995) de Michael Mann aux côtés de Robert De Niro et Al Pacino, L’Île du Dr Moreau (1996), film maudit s’il en est, puis Le Saint, Red Planet, Kiss Kiss Bang Bang, ou encore Salton Sea, petite pépite méconnue. Il multiplie les apparitions, les choix étranges, les détours hors d’Hollywood. Il écrit, il joue Mark Twain sur scène dans un one-man-show passionné. Il devient, lentement, une figure culte.

Quand la maladie le rattrape, c’est le corps qui s’efface, mais l’acteur, lui, reste là. Sa voix se brise, mais son regard, toujours ce regard, reste intact. Le documentaire Val montre un homme diminué, mais lucide. Touchant, mais jamais pathétique. Val Kilmer y est filmé comme il aurait aimé jouer ses derniers rôles : à nu, sans artifice, avec cette franchise désarmante qu’on n’attendait pas forcément de lui. Et pourtant…

Val Kilmer laisse derrière lui une œuvre inégale, souvent fascinante dans ses hauts et se bas, toujours habitée. Un acteur qui refusait les étiquettes, parfois au détriment de sa carrière, souvent au bénéfice de son art. Il n’était pas un héros de studio, ni un caméléon interchangeable. Il était… Val Kilmer. À la fois rock star, poète, justicier, marginal et mystique.