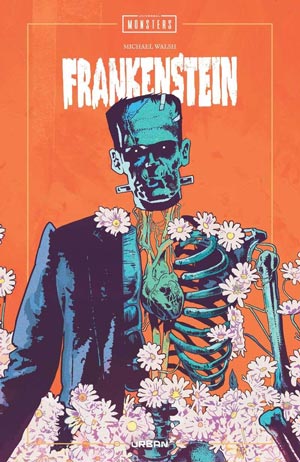

Avec Frankenstein, Urban Comics exhume un mythe qu’on croyait pourtant avoir vu sous toutes les coutures, de Boris Karloff à Kenneth Branagh. Sauf que cette fois, c’est Michael Walsh (oui, celui de Silver Coin) qui s’empare de la créature, et le bonhomme n’a pas l’intention de jouer la carte du simple hommage. Résultat : quatre épisodes tendus, hantés, d’une beauté plastique intéressante, où le mythe du savant fou devient une méditation sur la mort, la culpabilité et la création.

Et si le pitch ressemble à du déjà-vu, la mise en scène, elle, ne l’est pas. Michael Walsh ne réinvente pas Frankenstein, il le ressuscite, littéralement, dans une ambiance de film des années 30, mais avec des éclats de modernité qui font mouche. On croit sentir l’odeur du formol et de l’électricité statique à chaque page.

Frankenstein et la chair du monde

Ce qui frappe d’abord dans Frankenstein, c’est cette manière qu’a Michael Walsh de s’attaquer au cœur du mythe : le corps. Il pousse la question « qu’est-ce qu’un être humain ? » jusqu’à l’écœurement. Le concept d’origine (l’idée qu’une partie du monstre appartienne à quelqu’un qu’on connaît) prend ici une tournure morbide et presque poétique. Le monstre, ce n’est plus seulement un assemblage d’organes : c’est une mémoire éclatée, une humanité recomposée à coups de scalpel.

Là où Mary Shelley cherchait la morale, Michael Walsh recherche le malaise. Il y a quelque chose d’incroyablement viscéral dans sa façon de montrer la chair, la lumière, ou les ombres. Et si le docteur Frankenstein perd un peu de sa complexité au passage (plus fou que tourmenté), c’est pour mieux renvoyer le lecteur à ses propres dilemmes : qu’est-ce qui fait qu’on est encore humain, quand tout ce qui reste, c’est un assemblages hétéroclite de douleurs ?

L’art de Frankenstein : horreur gothique et émotion brute

C’est beau, Frankenstein. Mais c’est un “beau” qui gratte. Le dessin de Michael Walsh, aidé par la coloriste Toni-Marie Griffin, évoque les gravures d’antan, avec un sens du contraste qui rend chaque planche presque tactile. Les cimetières, les laboratoires ou les visages : tout semble respirer la mort et le remords. On est à la frontière entre le classicisme du film Universal et la brutalité d’un cauchemar moderne.

Michael Walsh use de la couleur comme d’une arme : une touche de rose malsain ici, un éclair de jaune maladif là. Même les lettres de Becca Carey semblent organiques, comme griffonnées à la hâte sur des lambeaux de papier. On sent qu’il y a un vrai projet derrière tout ça : Frankenstein n’est pas qu’un exercice de style, c’est une œuvre sensorielle, presque charnelle. L’œil se régale, et le cœur se serre.

Dans un monde obsédé par la technologie, les clones et les intelligences artificielles, voir ce mythe revenir avec une telle sincérité, ça a quelque chose de salutaire.

Quand Frankenstein devient humain

Là où le récit surprend, c’est par son humanité. Derrière les éclairs, les cris et les cadavres, Michael Walsh tisse un fil émotionnel inattendu. Le personnage du jeune Paul, orphelin en quête de vérité, devient un miroir pour le lecteur : celui qui cherche à comprendre, quitte à se brûler. En face, le docteur Frankenstein s’enfonce dans sa folie, persuadé de pouvoir réparer le monde en le recousant.

La confrontation entre ces deux figures, l’innocence et la démesure, donne lieu à quelques scènes d’une justesse rare. La fin, un peu précipitée (le format en quatre épisodes oblige), parvient pourtant à émouvoir. Pas parce qu’elle surprend, mais parce qu’elle clôt une boucle : celle d’un monstre qui voulait simplement vivre, et d’un homme qui n’a jamais su mourir.

Un Frankenstein pour notre époque

On pourrait croire que Frankenstein n’avait plus rien à dire. Mais dans un monde obsédé par la technologie, les clones et les intelligences artificielles, voir ce mythe revenir avec une telle sincérité, ça a quelque chose de salutaire. Michael Walsh n’en fait pas un sermon, mais un miroir : et si le vrai monstre, c’était notre peur de la fin, notre refus de laisser la mort faire son travail ?

Pas parfait, non. Le rythme patine parfois, et la psychologie du savant reste un peu trop schématique. Mais l’émotion, elle, est bien là. Et si le monstre de Frankenstein ne fait plus peur, c’est peut-être parce qu’il nous ressemble un peu trop. Urban Comics signe avec cet album une belle réussite, gothique, mélancolique et terriblement humaine.

Frankenstein est un comics publié en France par Urban Comics. Il contient : Universal Monsters : Frankenstein 1 à 4.