Le coffret « Les Démons du maïs » paru en octobre 2025 chez Rimini fait partie de ces sorties qui attrapent le spectateur par la manche avec un petit sourire en coin. Trois films, un mythe rural, une nouvelle de Stephen King, et surtout une question : est-ce que cette fameuse « trilogie originelle » mérite vraiment qu’on s’y replonge aujourd’hui, ou bien est-ce que la poussière profitait finalement mieux à cette saga ? On va revenir sur ce qui fonctionne (si si, parfois ça marche), sur ce qui craque, sur cette ambiance de folk horror improbable, et sur l’origine du délire (ouais, Stephen King, mais en petite forme). Bref, de quoi vous guider avant de foncer tête baissée dans les champs de la saga Les Démons du maïs.

Les Démons du maïs : quand King inspire… sans vraiment inspirer

Ce qui frappe d’abord, c’est l’étrangeté du matériau d’origine. La nouvelle de Stephen King, courte, sèche, presque anecdotique, pose une ambiance mais ne raconte pas énormément. Elle traîne quelques thématiques lourdes (le Vietnam, la religion dévoyée, un humour noir carnassier)… que le film adapte mollement, ou qu’il supprime carrément. Pourtant, impossible d’ignorer l’ADN de son romancier : la petite ville isolée, le couple d’étrangers en péril, et surtout cette fascination pour les communautés fermées, rongées par un fanatisme absurde. L’adaptation ciné pioche un peu partout, secoue, simplifie, et finit surtout par installer un univers rural où le malaise se glisse entre deux épis de maïs.

Un premier film bancal mais atmosphérique

Soyons honnêtes : Les Démons du maïs premier du nom a le rythme d’une moissonneuse-batteuse en fin de vie. C’est lent, parfois hésitant, clairement tourné par une équipe néophyte. Pourtant, ça marche. Pourquoi ? Parce que l’ambiance est là, solide, pesante, presque tactile. Les rues désertes de Gatlin, le soleil écrasant sur les champs, les silhouettes d’enfants qui disparaissent derrière une palissade ou un mur, l’adoration à un dieu impie… tout ça crée un climat qui finit par capter notre attention. À défaut d’être un film nerveux, c’est un film qui installe un malaise persistant, le genre qui vous fait regarder différemment le moindre champ agricole.

La ruralité menaçante au cœur des Démons du maïs

Le cinéma américain adore raconter que la ville est dangereuse… mais que la campagne, elle aussi, pourrait très bien vouloir votre peau. Et Les Démons du maïs l’a bien compris. Le film file droit dans ce fantasme d’une ruralité hostile, étouffante, où la civilisation disparaît dès que vous quittez l’autoroute. On sent l’héritage de Massacre à la tronçonneuse (mais sans tronçonneuse), du cinéma des années 70, et surtout cette idée que le silence, la chaleur, et le vide peuvent devenir des armes narratives. C’est peut-être là que le film excelle le plus, malgré son manque de moyens : il transforme le simple maïs en menace, et c’était pas gagné sur le papier…

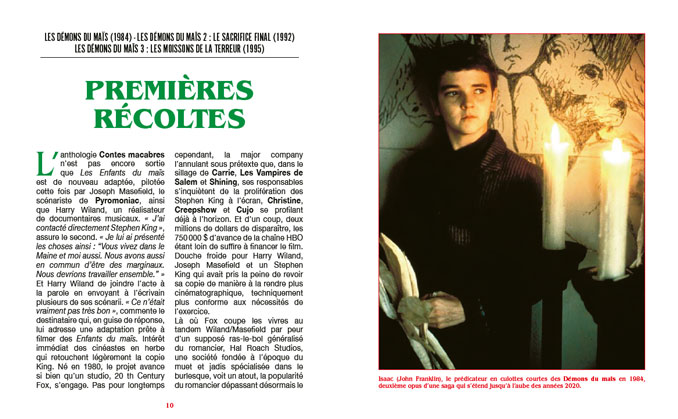

Isaac et Malachai : deux antagonistes qui sauvent le film

Soyons clairs : sans John Franklin (Isaac) et Courtney Gains (Malachai), le film s’effondrerait comme un épi trop mûr. John Franklin, 25 ans à l’époque mais figé dans un corps d’enfant à cause de la maladie, dégage une étrangeté bouleversante. Son regard, sa diction, son aura… on dirait un prédicateur miniature sorti d’un cauchemar biblique. Courtney Gains, lui, joue la violence brute, la folie sans filtre, avec son physique dégingandé qui lui donne un air menaçant dès qu’il apparaît à l’écran. À eux deux, ils imposent une dynamique inquiétante, presque magnétique, qui compense la fadeur du couple principal et la naïveté de certains choix de mise en scène.

Un couple de héros au mieux anecdotique

Linda Hamilton aurait pu apporter un peu de mordant au film… mais la réalisation la laisse sur le bas-côté. Son personnage est étonnamment passif, effacé, presque décoratif, ce qui surprend d’autant plus qu’elle assumera l’année suivante l’un des rôles féminins les plus emblématiques du cinéma d’action dans Terminator. Quant à Peter Horton, il campe un protagoniste qui hésite tellement entre ses études, l’amour et la fuite qu’on finit par ne plus trop savoir ce qu’il veut. Résultat : les deux acteurs se font écraser par leurs jeunes collègues, qui volent chaque scène avec un naturel déconcertant.

Des effets spéciaux parfois charmants… parfois catastrophiques

Ah, les effets spéciaux. On pourrait écrire une thèse sur l’effet « taupe » du premier film, cette chose qui rampe sous la terre et doit représenter une entité cosmique (mais ressemble surtout à un sac ensevelit qu’on tire avec une corde). On pourrait aussi parler des fausses attaques du maïs, filmées en contre-plongée avec trois tiges qu’on agite hors-champ (on a connu plus menaçant). Parfois, c’est cheap mais charmant. Parfois, c’est juste cheap. Mais au final, cette naïveté technique participe à la singularité de Les Démons du maïs, une saga qui n’a jamais prétendue être autre chose qu’une série B honnête et un peu fauchée.

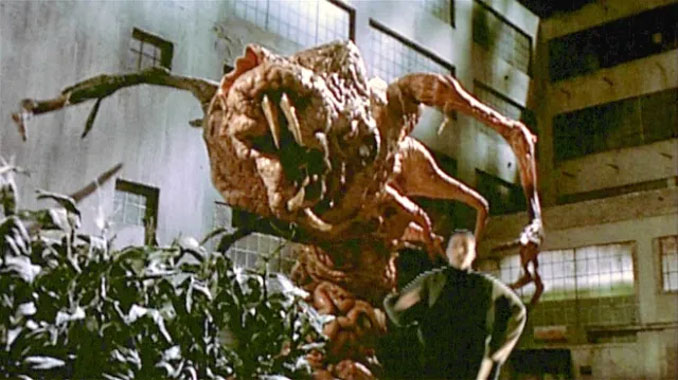

Les trois films du coffret : une trilogie avant la décadence

Ce coffret Rimini a l’intelligence de s’arrêter aux trois premiers films. Et franchement : merci. Parce que passé le troisième opus, la saga part dans des directions aussi improbables qu’oubliables (si, si, j’ai tout vu, croyez-moi, je ne m’en suis toujours pas remis). Les trois films réunis ici forment le noyau dur, celui qui essaye encore de raconter quelque chose, celui où l’ambiance pèse plus que les effets numériques ratés ou les scénarios écrits sur un ticket de caisse. Les Démons du maïs 2 intervient quelques mois après le 1er volet : les enfants ont été adoptés par des familles des environs : un journaliste en mal de notoriété et son fils avec qui il ne s’entend pas débarquent dans la région… et c’est reparti pour un tour. Un démarquage agréable et plus rythmé du 1er film qu’on est en droit de préférer (c’est mon cas) car il pousse les potards un peu plus et assume : c’est du cinéma bis, oui, mais parfois sincère, parfois maladroit, et souvent attachant. Les Démons du maïs 3 transplante le concept de la saga dans un milieu urbain : deux enfants (dont un gamin tueur) sont adopté par une famille de Chicago qui ignore que le cauchemar va recommencer (c’est toujours bien d’avoir un jardin en ville pour faire pousser son maïs, n’est-ce pas ?)… Plus on avance et plus la saga se durcie, et le 3e volet augmente donc la dose d’horreur et de violence, sans forcément que le budget suive. Résultat ? Des effets visuels qui plombent le film alors qu’il y a de bonnes idées, comme par exemple enfin matérialiser l’entité cosmique liée au maïs (mais qui a l’air un brin – de maïs – ridicule).

Un coffret utile pour redécouvrir une saga mal-aimée

L’édition Rimini est soignée, généreuse, pensée pour les amateurs de films d’horreur des années 80 et pour ceux qui veulent remettre les choses en contexte. La restauration est soignée, vu le matériel d’origine. À noter que pour les 3 films ce sont les voix françaises des sorties ciné ou VHS d’époque (il n’y a pas eu de nouveau doublage). Le livret de 52 pages est un bonus passionnant car il permet de remettre dans le contexte chacun des films. Le fait de pouvoir revoir Les Démons du maïs, ses défauts comme ses fulgurances, permet de comprendre pourquoi cette franchise a autant fasciné… avant de déraper dans l’oubli à cause de ses suites (un long oubli de tout de même . Une bonne occasion de réévaluer la trilogie originelle, par nostalgie mais sans complaisance.

Conclusion : que retenir des Démons du maïs ?

Replonger dans Les Démons du maïs, c’est accepter un cinéma maladroit, rural et profondément attaché à son ambiance. Ce n’est pas toujours réussi, mais c’est unique, étrange, presque hypnotique. Entre la ruralité hostile, l’adaptation libre d’une nouvelle de Stephen King, deux antagonistes brillants et une atmosphère pesante, le coffret Rimini offre un vrai voyage dans l’horreur des années 80, avec suffisamment de charme pour oublier certains effets et le rythme un brin mollasson (je ne vous la refais pas). Un retour utile pour comprendre ce qui fait la force (et la faiblesse) de cette saga culte.